Context-Aware Dynamic Pruning for Speech Foundation Models

Context-Aware Dynamic Pruning for Speech Foundation Models

arXiv/ICLR 2025 Accepted Paper

Abstract

本研究は、マルチタスク・マルチリンガルな音声基盤モデルに対して、コンテキストに応じた動的プルーニングを提案。これにより、推論時の計算コストを最大約30%削減しつつ、精度を維持することに成功した。従来のプルーニングが訓練時固定であるのに対し、本手法では言語・話者・タスクなどの文脈に応じて、モジュールレベルでの柔軟な構造最適化を行う。

1. Motivation: なぜ動的プルーニング?

- 従来のLLMや音声モデルは巨大で、推論コストが実用上の障壁に。

- 音声タスクは時系列長が長く、特にデコーダ側の計算量が大きい。

- しかし、全てのモジュールが常に必要とは限らない。

本研究は、

- タスクや言語ごとに「必要な構造は異なる」という仮説のもと、

- 文脈に応じて最適構造を選ぶ動的プルーニングを提案する。

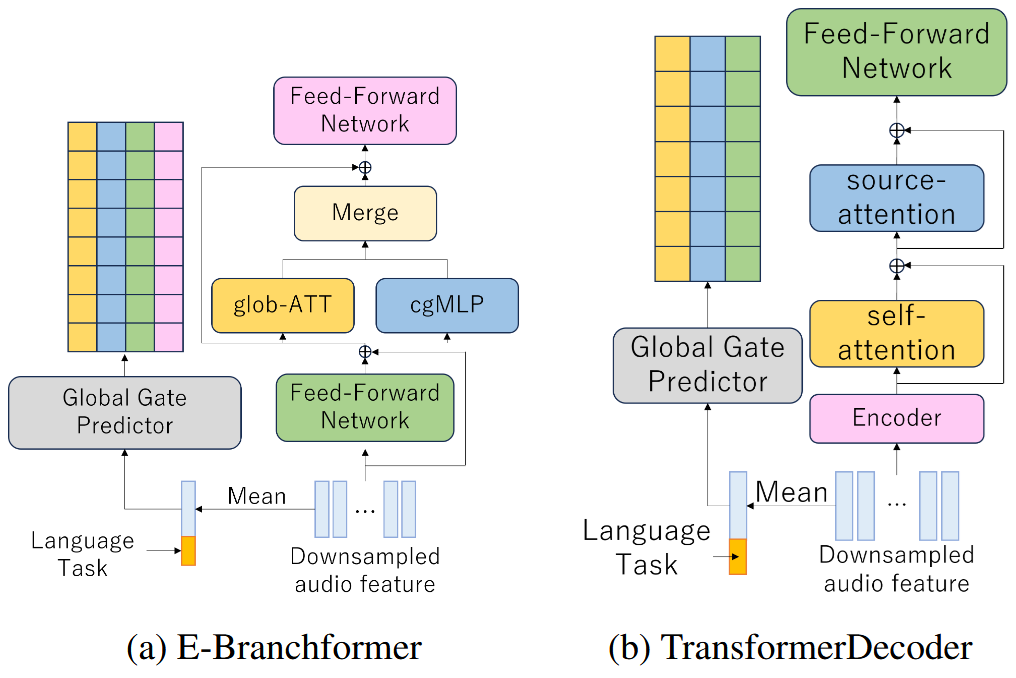

2. Architecture Overview

🧠 ベースモデル: Open Whisper-Style Speech Models (OWSM v3.1)

- エンコーダ: E-Branchformer (Self-Attention + cgMLP)

- デコーダ: TransformerDecoder

- コンテキスト(言語・タスク)埋め込みを入力に追加

🧩 プルーニング単位:

- Encoder: FFN1, glob-ATT, cgMLP, FFN2

- Decoder: Self-ATT, Src-ATT, FFN

3. Proposed Method: Context-Aware Dynamic Pruning

🎛️ モジュールごとのGate制御

- 各層・各モジュールに対して、**「使うかどうか」**のバイナリマスクを学習。

- Gumbel-Softmax + SGSEによりバイナリ化しつつ、勾配伝播可能に。

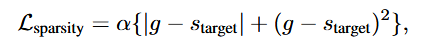

📐 損失関数 = モデル損失 + スパース性ペナルティ

スパース性のペナルティは2乗の項を入れています。 単純に差分をとるだけだと狙ったsparsityにならないのですが、2乗の項いれるとかなり効きました。

ここで、alphaは定数、$s_{target}$ は狙ったsparsity, gはencoder/decoderのsparsityの平均値です。

4. Experiments

📊 データセット

- Europarl-ST (独・仏・伊、各20時間程度)

- タスク: ASR (音声認識), ST (音声翻訳)

🧪 実験条件

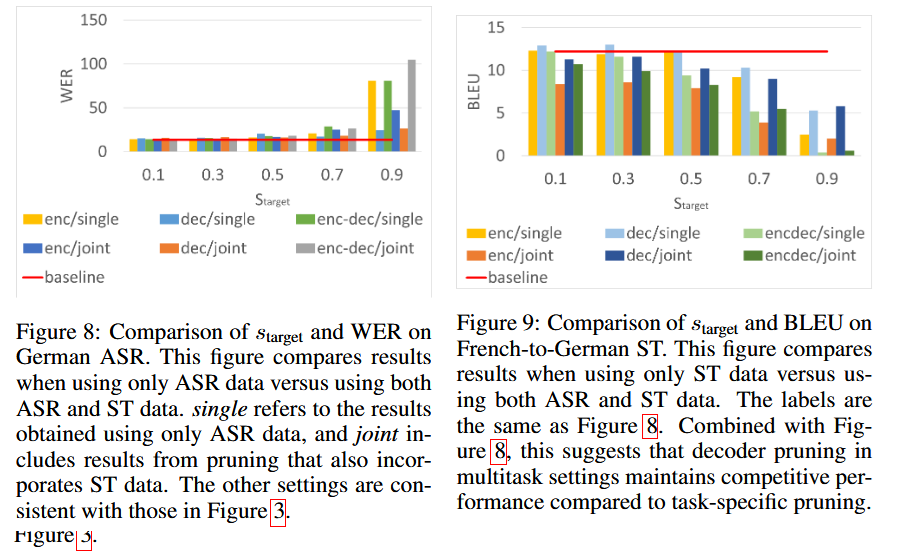

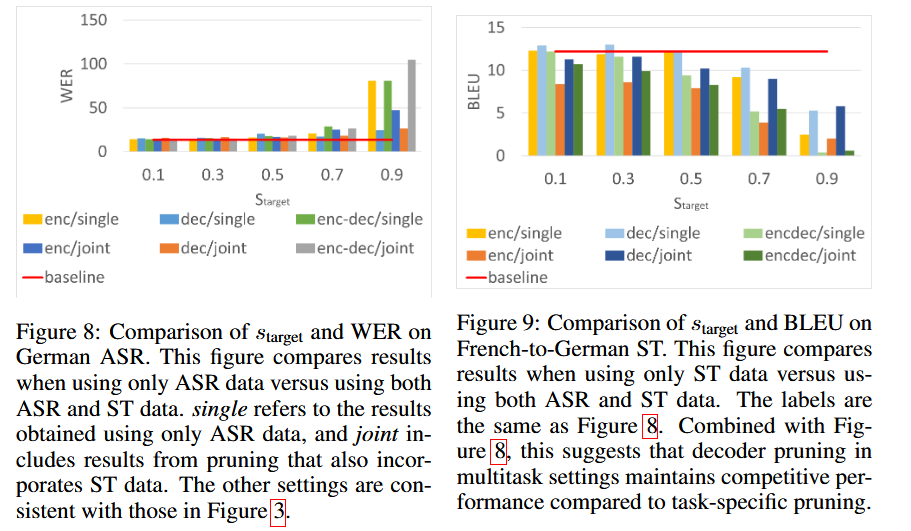

- プルーニング率(sparsity target): 10%〜90%

- エンコーダ/デコーダ/両方を別々に評価

- 評価指標: ASR = WER, ST = BLEU

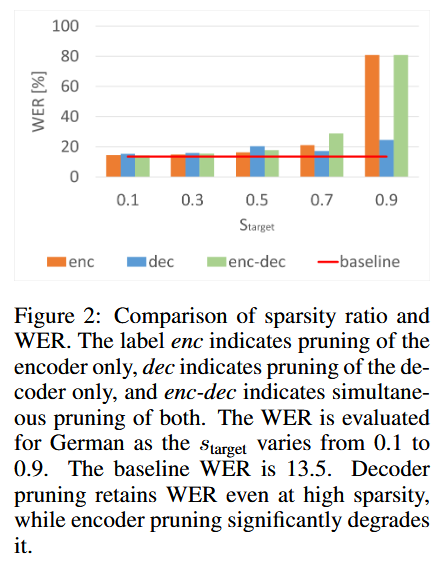

5. ASR Results

- 高スパース化(70%以上)では、エンコーダ側をプルーニングすると精度低下。

- 特にcgMLPの重要性が顕著(削るとWER悪化)。

- 一方で、デコーダ側のプルーニングは高スパースでも影響小。

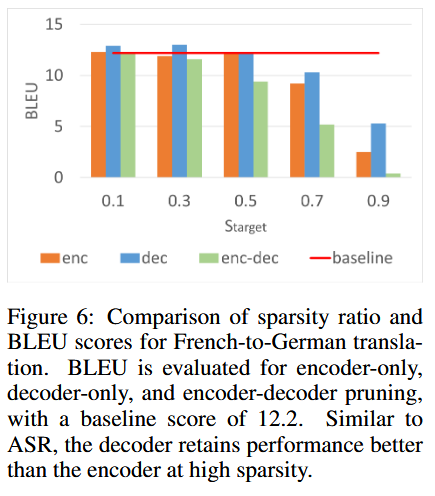

6. ST Results

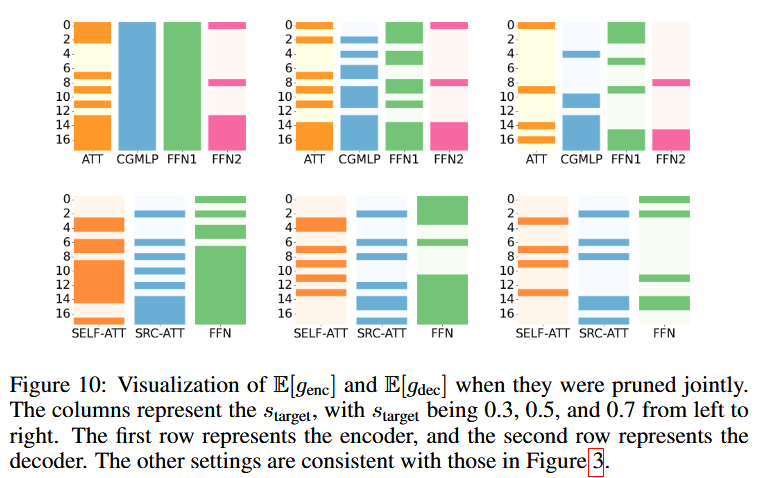

- STではデコーダのFFNやSelf-Attentionが重要。

- エンコーダはASRと同様にcgMLPが主要。

- ASRと比較して、デコーダの構造がSTでより重要であることを確認。

- Source attentionはモデルの後半でactivateされる。これはASRでもSTでも、Decoderだけをpruningした際にほぼ確定で現れた

7. Multi-task Joint Training

- ASRとSTを同一モデルで同時訓練

- 推論時にはエンコーダよりもデコーダのプルーニングが有効

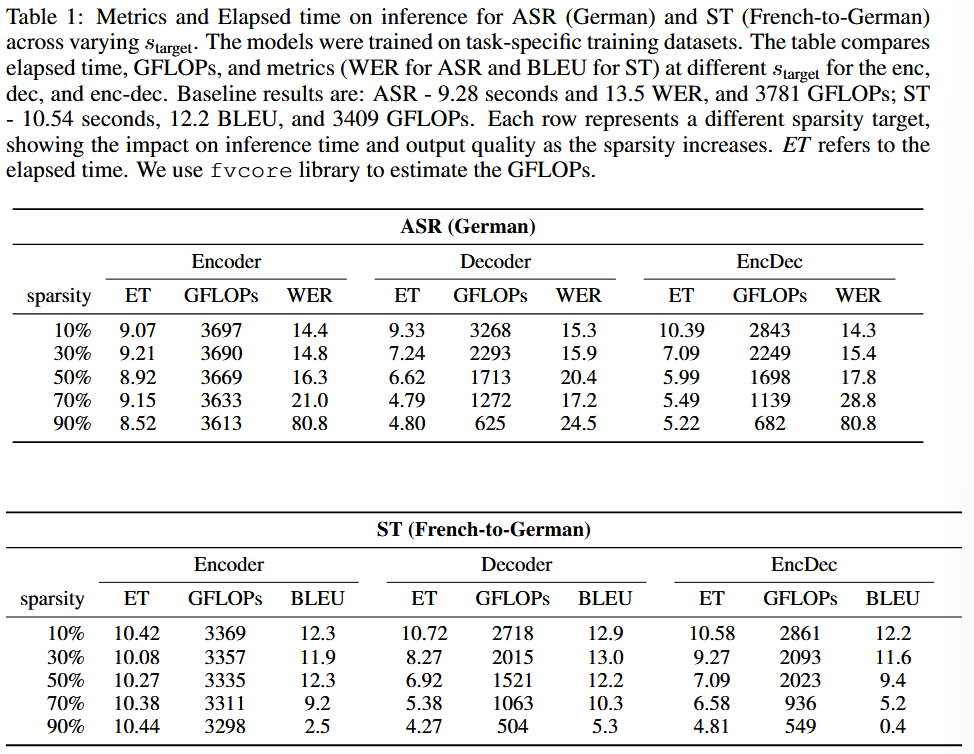

8. Inference Efficiency

⏱️ スピード vs. 精度

デコーダの50%プルーニングで:

- ASR: 28.6% 時間短縮、2.8% WER上昇

- ST: 34.3% 時間短縮、BLEU維持

9. Conclusion

✅ タスク・言語に応じた動的構造最適化が可能 ✅ プルーニングによって推論時間を大幅短縮しつつ精度を保持 ⚠️ 特にcgMLP(局所情報)とデコーダ構造はタスク依存で重要

🔧 ESPnet + HuggingFace で再現可能なレシピを提供

10. Citation

@inproceedings{

someki2025contextaware,

title={Context-aware Dynamic Pruning for Speech Foundation Models},

author={Masao Someki and Yifan Peng and Siddhant Arora and Markus M{\"u}ller and Athanasios Mouchtaris and Grant Strimel and Jing Liu and Shinji Watanabe},

booktitle={The Thirteenth International Conference on Learning Representations},

year={2025},

url={https://openreview.net/forum?id=u2QdCiOgwA}

}おまけ

修士はいってまさか1か月で書くことになるとは思っていませんでした。 なかなか大変でしたし正直通るかどうかかなり不安でしたが、先生にかなりサポートしていただいて何とかなりました。

Introduction, related works等かなり手を入れていただいたので、今後はなるべく直接手を加えてもらう修正がなくなるように初手draftを書けるように頑張りたいですね 実験の数も多く、直前はGPUを大量に占拠させてもらって何とかなりました。 いろいろと反省の残るprojectだったなと思います